Me tragué -no encuentro mejor expresión- hace unos días, desde el principio hasta el final, las sesiones parlamentarias del llamado voto de censura, en cuyo transcurso el señor Abascal se proponía así mismo como presidente del gobierno. Confieso que empecé con un bolígrafo en la mano y unas cuantas cuartillas preparadas, por aquello de que padezco cierta propensión a tomar nota de toda situación que luego pueda servirme de apoyo para escribir. Pero, al cabo de unos minutos de garabatear precipitadamente, abandoné la idea. Me di cuenta enseguida de que la letra era tan repetitiva, tan monótona y tan conocida, que preferí centrarme en la música, pero sobre todo en la orquestación. Y creo que no me equivoqué, porque de otra manera los árboles no me hubieran dejado ver el bosque.

Después de haber oído de boca del señor Abascal toda una serie de descalificaciones, de las que no se libró ni la Unión Europea, ni los miles de invasores que nos llegan en pateras y en cayucos todos los días, ni siquiera doña Ana Botín, presidenta del banco de Santander, y de haber escuchado una vez más curiosos panegíricos, entre ellos a Donald Trump, le tocó primero el turno a la izquierda socio-comunista, populista, bolivariana y aliada de los terroristas, para dar paso después a sus compañeros de las otras derechas, a las que una vez más tildó de derechita cobarde. El señor Abascal, todo hay que decirlo, no dejó títere con cabeza.

La réplica de Pedro Sánchez, que jugaba con la ventaja de que aquella verbena lo único que podía traerle eran parabienes, porque el triunfo de la moción de censura estaba absolutamente descartado, fue comedida en la forma, pero contundente en el fondo. Aprovechó una vez más para desenmascarar a la ultraderecha trasnochada que se cobija en las filas de Vox y para advertir del peligro que supone que exista en España una formación de corte absolutamente fascista, populista y antisistema. Pero como estas acusaciones ya las he oído muchas veces, no me llamaron demasiado la atención.

Lo más sabroso de la sesión vino con las intervenciones de los otros dos líderes de la derecha, Inés Arrimadas y Pablo Casado. Cada uno en su estilo, más suave la primera y muy categórico el segundo, se desmarcaron de Vox y de su líder, incluso entrando en ocasiones en acusaciones personales, como cuando el presidente del PP tachó a Abascal de ingrato con su partido, que -dijo textualmente- le había dado trabajo durante quince años. Tengo que reconocer, y no soy sospechosos de propender al conservadurismo, que los dos discursos me parecieron interesantes y dignos del parlamento.

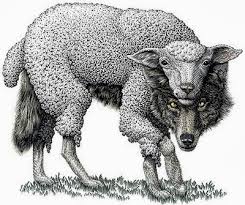

Hasta aquí hemos llegado, dijo Casado en un momento determinado, con énfasis muy estudiado y a mi entender algo “shakespeariano”. Pablo Iglesias, más tarde, le espetaría que llega tarde, porque han estado alimentado durante demasiado tiempo al monstruo. En mi opinión, sin embargo, más vale tarde que nunca. Quizá ahora se hayan dado cuenta de que con tantas gaitas templadas estaban dando un exceso de pábulo a Vox y de que corrían el riesgo, más o menos inmediato, de que los engullera. Los votantes de la ultraderecha lo eran antes del PP, algo que están obligados a corregir si no quieren perecer políticamente. Supongo, además, que habrán recibido toques de atención de sus homónimos europeos, que no pueden estar viendo con buenos ojos tanto desatino extremista.

Dice el refrán que una

cosa es predicar y otra dar trigo. A los

millones de españoles -de derechas o de izquierdas- que les gusta moverse en la moderación no les basta con

palabras, quieren hechos. No les son suficientes las declaraciones de

intenciones, sino que esperan comprobar que el ambiente de crispación, del

insulto por el insulto y de la mentira por la mentira desaparece. Esperan que ahora,

tras este desmarque tan medido y calculado, el señor Casado y los suyos empiecen

a dar señales que indiquen una rectificación del rumbol. Aunque mucho me temo que todo vaya a seguir igual, como demuestran con su abstención en la votación parlamentaria para autorizar el estado de alarma.

En una democracia moderna es preciso que existan partidos de Estado moderados, porque las distorsiones extremistas van directamente contra el necesario equilibrio que se necesita para progresar. Pero cuando esos partidos se sitúan, por mimetismo o por estrategia política, fuera de los límites de la moderación, ponen en peligro la convivencia y por tanto el orden democrático. Ojalá el señor Casado y sus asesores se dieran cuenta de ello. Si fuera así, les iría bastante mejor en las encuestas y puede que algún día en las elecciones.