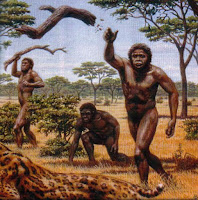

Ha caído entre mis manos un magnífico libro, escrito por el historiador israelí Yuval Noah Harari, titulado Sapiens (de animales a dioses) y editado en la colección DEBATE, ensayo cuya lectura recomiendo a todo aquel que esté interesado en conocer las teorías sobre los orígenes y la evolución de la especie humana (abstenerse creacionistas). Además de resultar muy interesante por las tesis que el autor sostiene a lo largo de sus páginas, está muy bien documentado, es de fácil lectura y, sobre todo, resulta muy didáctico. En sus capítulos se revisa, bajo puntos de vista antropológicos e históricos, la evolución del ser humano, desde que acababa de dejar de ser un primate irracional, hasta nuestros tiempos.

En uno de los primeros capítulos, Harari hace una reflexión muy curiosa. Explica que los estudios biológicos han demostrado que, entre los miembros de determinadas especies de mamíferos, no es posible mantener un mínimo de cohesión social cuando el número de individuos que componen el grupo supera los ciento cincuenta. A partir de ahí se forman nuevos agrupamientos, que se separan del original para emprender su propio destino vivencial. Los métodos de comunicación que utilizan no permiten mantener unidos, bajo una misma disciplina, a tan alto número de congéneres.

En el libro se explican uno por uno lo que Hariri denomina hitos de la evolución del hombre, al primero de los cuales da el nombre de “Revolución cognitiva”. Consistió ésta en la superación del mero intercambio de información elemental entre los miembros de las pequeñas tribus de humanos que entonces pululaban por la tierra, para mediante la creación de referentes colectivos dar lugar a organizaciones sociales de mayor entidad numérica. Según este historiador, fue ese el momento a partir del cual el "homo sapiens" continuó su evolución, sin necesidad de que se produjeran nuevas mutaciones en sus cromosomas, mecanismo biológico que hasta entonces la había permitido.

El autor denomina mitos a esos referentes, porque en realidad sólo existen en la imaginación colectiva de la gente. Entre ellos figurarían las que hoy denominamos costumbres, nacionalidades, culturas, religiones, o cualquier conjunto de creencias compartidas por un gran número de personas, alrededor de las cuales se han agrupado los colectivos humanos a lo largo de la Historia y siguen agrupándose en la actualidad.

Supongo que las teorías de Hariri encontrarán grandes detractores, como suele suceder la mayoría de las veces con las de los grandes pensadores, o con las de los que simplemente se atreven a ir en sus conclusiones un paso por delante de los demás. Sin embargo, creo que ayudan a entender muchas cosas de las que han sucedido y continúan sucediendo en las sociedades humanas, colectivos que conviven alrededor de creencias que en realidad sólo existen en su imaginación. Hariri no discute la utilidad de los mitos, se limita a explicar el origen de su existencia. Incluso va más allá al considerarlos inicialmente necesarios para que el hombre diera, en su momento, el gran paso entre vivir en pequeñas tribus y organizar su existencia en grandes sociedades, estructuradas y formadas por un gran número de individuos.

Otra cosa muy distinta sería reflexionar sobre la necesidad de que los mitos sigan existiendo en las sociedades modernas, que van sustituyendo las creencias colectivas (patria, religión, familia) por leyes y normas de conducta. ¿Para qué entonces mantener los mitos si ya no son necesarios? La respuesta a este interrogante no la da Hariri, al menos en este libro. Los que estén interesados, tendrán por tanto que seguir buscando en otras fuentes.